(スギ・ヒノキ)花粉症の治療(薬と注射)

<眠気くなりづらい内服薬>

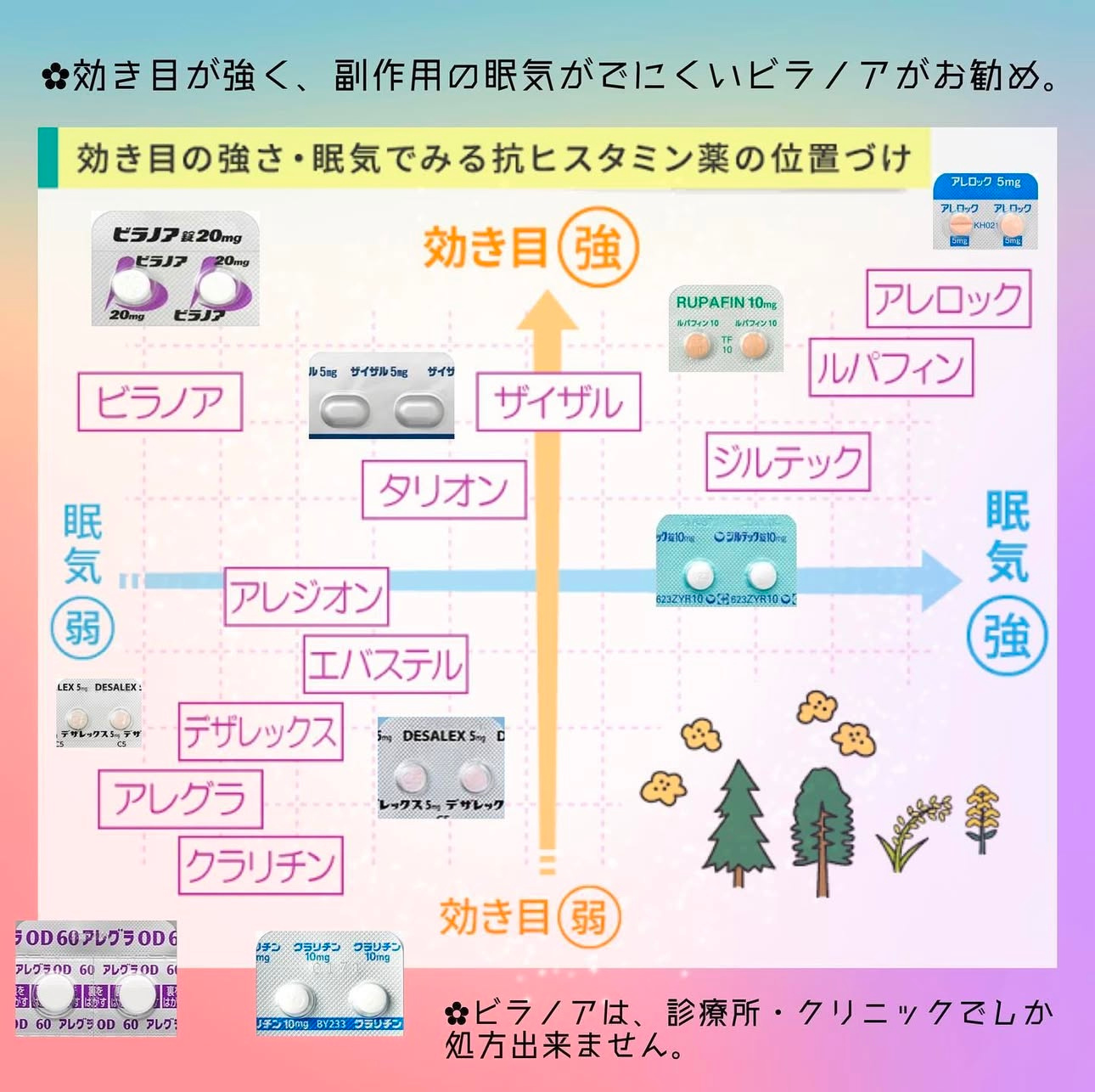

抗ヒスタミン薬の特徴と選び方

アレルギー症状を和らげるために使用される抗ヒスタミン薬は、それぞれの特性によって適した服用方法や副作用のリスクが異なります。ここでは、主要な抗ヒスタミン薬の特徴や違いについてご紹介します。

① ビラノア®(ビラスチン)

用法・用量

✅ 成人(16歳以上): 1回20mgを1日1回、空腹時に服用(食前1時間または食後2時間以上)

特徴

🛑 眠気の副作用が少ない(脳への移行性が低いため)

🍽 食事の影響を受けやすいため、空腹時に服用が必要

🔄 インバースアゴニスト作用を有し、H1受容体を安定的に抑制

⏳ 速効性があり、効果が長時間持続(半減期が長い)

② アレグラ®(フェキソフェナジン)

用法・用量

✅ 成人(12歳以上): 1回60mgを1日2回

✅ 小児(7歳以上12歳未満): 1回30mgを1日2回

特徴

🛑 眠気が極めて少ない(脳への移行性が非常に低い)

🍽 食事の影響を受けにくく、食後でも服用可能

🩺 安全性が高く、長期使用にも適している

③ デザレックス®(デスロラタジン)

用法・用量

✅ 成人・12歳以上: 1回5mgを1日1回

✅ 小児(6か月以上12歳未満): 体重に応じて用量を調整

特徴

🍽 食事の影響を受けないため、服用タイミングを気にしなくてOK

⏳ 長時間作用(半減期:約27時間)により1日1回の服用で効果が持続

④ クラリチン®(ロラタジン)

用法・用量

✅ 成人・12歳以上: 1回10mgを1日1回

✅ 小児(2歳以上12歳未満):

- 体重30kg以上: 10mgを1日1回

- 体重30kg未満: 5mgを1日1回

特徴

🛑 眠気が最も少ない抗ヒスタミン薬の一つ

🩺 代謝物(デスロラタジン)が活性を持ち、効果が長持ち

🍽 食事の影響を受けず、服用しやすい

⏳ 即効性はやや劣るが、副作用が少なく安全性が高い

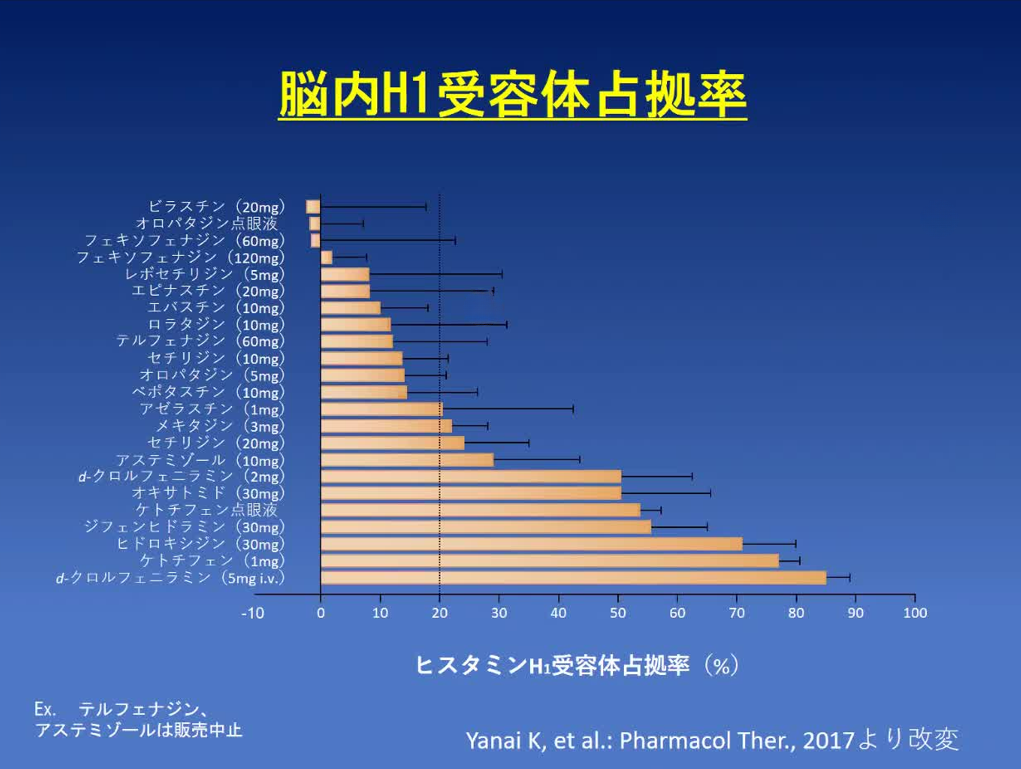

眠気の少ない抗ヒスタミン薬の選び方

東北大学・谷内先生の研究によると、脳内H1受容体の占有率が低い抗ヒスタミン薬は眠気を引き起こしにくいことが示されています。

🔍 脳内H1受容体の占有率が低い薬

✅ ビラノア®(ビラスチン)

✅ アレグラ®(フェキソフェナジン)

✅ デザレックス®(デスロラタジン)

✅ クラリチン®(ロラタジン)

🚗 これらの薬は、脳への影響が少なく日中の活動や運転時にも向いています。

特に、仕事や勉強で集中力を維持したい方、運転をする方には推奨される薬です。この中でも、ビラノア®(ビラスチン)は 速効性があり効果が長時間持続し(半減期が長い)、インバースアゴニスト作用を有しておりヒスタミン1受容体を安定的に抑制させ、とても効果も強くお勧めです。当院ではビラノアOD(水なしで飲める)を院内処方採用しております。

必要に応じてシングレア®などのロイコトリエン拮抗薬、さらに ナゾネックス®、アラミスト®などのステロイド点鼻薬、 小青竜湯などの漢方薬も処方いたしますので、どうぞご相談ください。(花粉症治療薬として「ビラノアOD錠20mg」「モメタゾン(ナゾネックス後発品)点鼻液50μg「JG」56噴霧用 5mg10g」「アレジオンLX点眼液0.1%(1日2回点眼タイプ)」「アレジオン点眼液0.05%(1日4回タイプ)」は院内処方採用しております!

✅アレジオンLX点眼液0.1%

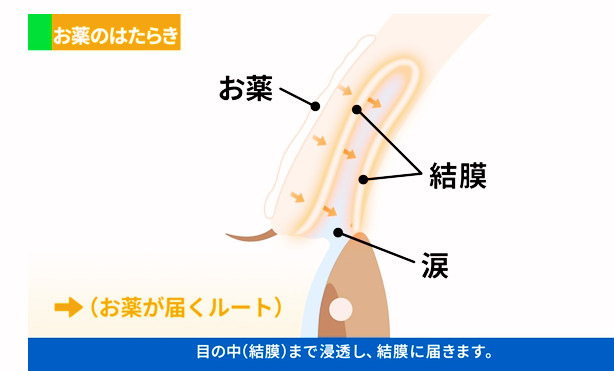

アレジオンLX点眼液0.1%は、スギ花粉やダニなどによるアレルギー性結膜炎の治療に使用される抗ヒスタミン点眼薬です。1日2回の点眼でOKです。忙しい方にもおすすめです。通常の抗ヒスタミン点眼薬は1日4回の点眼が必要ですが、アレジオンLX点眼液は1日2回(朝・夜)の点眼で効果を発揮します。「LX」は”Long”の略で、長時間作用を意味しており、忙しくて点眼回数を減らしたい方に特におすすめです。

【用法・用量】

1回1滴を1日2回(朝・夜)点眼

防腐剤フリー!コンタクトレンズをつけたまま点眼可能

アレジオンLX点眼液は、防腐剤を一切含んでいないため、ソフトコンタクトレンズ・ハードコンタクトレンズを装着したまま点眼可能です。防腐剤が目に与える刺激を気にする方にも安心してご使用いただけます。防腐剤フリーでも開封後28日間は安全に使用可能

・アレルギー症状を効果的に抑えるインバースアゴニスト作用

有効成分「エピナスチン」は、ヒスタミンH1受容体アンタゴニストとしての作用に加え、インバースアゴニスト作用を持っています。通常の抗ヒスタミン薬は、ヒスタミンの作用をブロックすることでアレルギー症状を抑えますが、インバースアゴニスト作用を持つエピナスチンは、H1受容体の安定化を促し、アレルギー反応自体を起こりにくくする効果が期待されます。このため、長期間使用することで、アレルギー症状の発症を抑える効果が期待できるのが大きな特徴です。

花粉症対策は早めがカギ!予防的な使用もおすすめ

花粉症の症状を軽減するために、花粉飛散の2週間~1か月前から点眼を開始することが推奨されています。早めの使用で、花粉によるアレルギー反応を抑える効果が期待できます。

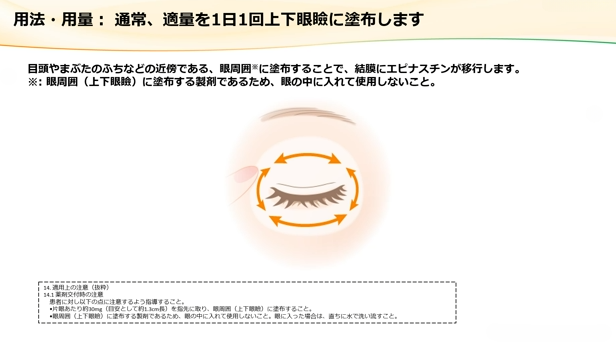

✅「アレジオン®眼瞼クリーム0.5%」

五良会クリニック白金高輪では「アレジオン®眼瞼クリーム0.5%」を院内処方しています!

五良会クリニック白金高輪では、新たなアレルギー性結膜炎治療剤「アレジオン®眼瞼クリーム0.5%」の院内処方を2025年2月から開始しております。本剤は、世界初の1日1回上下眼瞼(まぶた)に塗布するクリームタイプのアレルギー性結膜炎治療剤です。

アレジオン®眼瞼クリーム0.5%とは?

アレジオン®眼瞼クリーム0.5%(一般名:エピナスチン塩酸塩)は、ヒスタミンH1受容体拮抗作用およびマスト細胞の化学伝達物質遊離抑制作用を持つ抗アレルギー薬です。従来の抗アレルギー点眼薬に代わる新たな治療選択肢として開発されました。

これまで、アレルギー性結膜炎の治療には主に点眼薬が用いられてきましたが、点眼が苦手な方やコンタクトレンズを使用している方、またお子様や高齢者など、点眼が難しい患者さんにとっては課題がありました。本剤は、そのような患者さんにも適した新しい治療オプションとして注目されています。

特徴とメリット

-

1日1回の塗布でOK!

-

一般的な抗アレルギー点眼薬は1日数回使用する必要がありますが、本剤は1日1回、上下眼瞼(まぶた)に塗るだけで治療効果を発揮します。

-

-

目に入れずに使用可能!

-

直接目に点眼する必要がないため、点眼が苦手な方や小さなお子様にも使いやすい。

-

-

持続性の高い治療効果

-

眼周囲に塗布することで、有効成分がゆっくりと作用し、アレルギー症状を軽減します。

-

-

副作用が少ない

-

臨床試験では、軽度の眼瞼そう痒症(1.6%)、眼瞼紅斑(0.8%)以外に重篤な副作用は認められませんでした。

-

使用方法

-

1日1回、就寝前または朝、清潔な手で上下のまぶた(眼瞼)に薄く塗布します。

-

目の中には入れないよう注意してください。

-

塗布後は手をしっかり洗いましょう。

-

他の眼科用薬と併用する場合は、医師の指示に従ってください。

-

病気の治療で内服薬を服用している場合でも、アレジオン眼瞼クリームは使用できます。

-

ただし、ほかの点眼薬や眼軟膏などを併用する場合は、アレジオン眼瞼クリームを最後に使用してください。

-

使い方に不安がある場合は、診察時にご相談ください。

アレジオン®眼瞼クリーム0.5%の薬価と患者負担額

アレジオン®眼瞼クリームの薬価は1gあたり1,686.7円です。

-

1本(2g)の薬剤費: 3,373.4円

-

3割負担の場合: 1,012.02円

-

2割負担の場合: 674.68円

-

1割負担の場合: 337.34円

(上記は薬剤費のみの計算で、診察料などは含まれていません。)

五良会クリニック白金高輪で院内処方が可能!

当クリニックでは、患者様の利便性を考慮し、アレジオン®眼瞼クリーム0.5%を院内処方しています。アレルギー性結膜炎にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

抗アレルギー注射のご案内

当院では、アレルギー症状の緩和を目的とした注射療法を提供しております。患者様の症状に合わせた治療を行い、適応・禁忌に注意しながら安全に実施いたします。

1. 強力ネオミノファーゲンシー(SNMC)注射

(商品名:SNMC/一般名:グリチルリチン・システイン・グリシン配合製剤)

【主な成分と働き】

この注射は、「グリチルリチン酸(甘草由来)」を主成分とする肝機能改善薬です。元々は慢性肝炎や薬剤性肝障害などに使われており、日本では1969年から使用されてきた長い歴史のある注射薬です。

【作用機序】

-

抗炎症作用:グリチルリチンはコルチゾール様作用を持ち、炎症を抑える働きがあります。

-

肝細胞保護作用:細胞膜の安定化や修復を促進し、肝細胞を保護します。

-

抗アレルギー作用:肥満細胞からのヒスタミン遊離抑制など、蕁麻疹などにも効果があると報告されています。

【使用例】

-

疲労時や飲酒後の肝機能サポート

-

蕁麻疹や湿疹、アトピー性皮膚炎の補助治療

-

肩こりや慢性疲労、体調不良時の“栄養点滴”としても併用可

参考文献:

- 「SNMCの抗アレルギー作用に関する臨床研究」(日本薬理学雑誌, 1990)

- Terada et al., “Glycyrrhizin improves liver function and reduces inflammation”, Hepatol Res. (2006)

2. ノイロトロピン注射

主成分: ウシ由来のワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出物(一般名:非蛋白性神経成長因子様物質)

【主な特徴】

ノイロトロピンは、ウサギの皮膚に軽度の熱傷(火傷)を与えた部位から抽出した非蛋白性物質を原料とする、神経性疼痛やアレルギー疾患に使用される独自の製剤です。

【作用機序】

- 神経の興奮を抑える:中枢性鎮痛作用により、痛みの信号を抑制。

- アレルギー反応の抑制:免疫系への調整作用により、過剰な反応を和らげる。

- 交感神経のバランス調整:冷え、頭痛、自律神経症状の改善にも使用されます。

【適応疾患】

- 頸肩腕症候群、帯状疱疹後神経痛、変形性関節症などの痛み

- アレルギー性鼻炎や蕁麻疹などの慢性アレルギー疾患

- ヒスタグロビンと併用することで相乗効果が期待されるケースもあります。

参考文献:

Okuda M. et al. (1992)

「Specific Hyposensitization and Neurotropin Therapy for Perennial Allergic Rhinitis」

Practica oto-rhino-laryngologica, 85(1), 137-153.

→ 多年性アレルギー性鼻炎に対する減感作療法とノイロトロピン併用は、単独療法よりも症状の改善効果が高かったと報告されています。

【投与法】

- 週1~2回の皮下注射を目安に、計6回前後の継続使用が推奨されます。

- 症状の程度や効果に応じて、医師の判断で追加投与も可能です。

3. ヒスタグロビン注射

(主成分: 免疫グロブリン製剤)

ヒスタグロビンは、日本国内では1967年から販売が開始され、以来、50年以上にわたりアレルギー性疾患の治療に使用されてきた歴史ある注射薬です。 この薬剤は、1947年にフランスのBendaとUrquiaによる研究が基になっており、彼らは健康な人の血清をモルモットに皮下注射することで、ヒスタミンに対する抵抗力が増強されることを報告しました。日本での長年の使用実績において、ヒスタグロビンによるウイルスなどの感染症の報告は一例もなく、その安全性が確認されています。

ヒスタグロビン(Histaglobin)は、微量のヒスタミンとヒトγ-グロブリンを結合させた製剤で、花粉症などのアレルギー性疾患に対する「非特異的免疫療法」として位置付けられています。特定の抗原に基づかず、免疫の過剰反応を調整することにより、様々なアレルギー症状に幅広く対応できることが特徴です。その作用機序としては主に以下の3点が挙げられます。第一に、ヒスタミンの微量投与によるヒスタミン受容体の脱感作作用により、過敏なアレルギー反応を抑制します。第二に、IgE産生の抑制や好酸球数の低下、Th2優位からTh1優位への免疫応答のシフトなど、免疫調整機構を介した作用が示唆されています。第三に、γ-グロブリン自体の免疫賦活作用が関与し、免疫バランスの正常化を促します。

Ishida T. “Histaglobin therapy in allergic diseases” Int J Clin Pharmacol Ther Toxicol, 1985;23(10):538-543.

実際の臨床応用では、1回1mlを皮下投与し、通常は週1回の頻度で3〜6回の初期投与を行います。その後、月1回程度の維持投与を行う場合もあります。効果の発現には一定の時間を要し、臨床研究ではおおむね2〜6週間で自覚症状の改善が報告されています。JEBMH誌に掲載された前向き研究では、50例中44例(88%)で症状の改善が見られ、特に鼻閉やくしゃみなどの症状に顕著な軽快が報告されています。

Effect of Histaglobulin in Allergic Rhinitis – A Prospective Study.(JEBMH誌, 2022年)

副作用は比較的少なく、重篤な有害事象の報告も極めて稀です。ただし、初回投与時にはまれにアレルギー反応が起こることがあるため、注意深い経過観察が推奨されます。ヒスタグロビンの効果発現には一定の期間(約2~6週間)が必要とされます。

● 一般的な投与スケジュール:

- 初期:1mlを4~7日おきに3~6回皮下注

- 維持:その後2~4週おきに追加投与

- 効果の評価は4週間目以降~8週目程度が多く、症状軽快が報告される時期です。

(花粉症の時期に週1回程度で継続的に注射するのがお勧めです)

■ヒスタグロビン注射 の<注意>

【1】ワクチンとの間隔に注意が必要です。ヒスタグロビンには「ヒト免疫グロブリン」が含まれているため、一部の生ワクチン(麻疹、風疹、水痘、おたふくかぜなど)と打つ時期が近いと、ワクチンの効果に影響を与える可能性があります。

- 生ワクチンを接種した後にヒスタグロビンを打つ場合: → 最低2週間以上あけてください。

- ヒスタグロビンを接種した後に生ワクチンを打つ場合: → 3~4か月あけるのが望ましいとされています。

インフルエンザやコロナワクチンなどの「不活化ワクチン」は、基本的に影響しません。

まとめ

| 注射名 | 主な効果 | 投与頻度 | 保険適用 |

|---|---|---|---|

| 強力ネオミノファーゲンシー | 肝機能改善・アレルギー抑制 | 必要時 | 〇 |

| ヒスタグロビン | 花粉症・喘息・蕁麻疹・アトピー抑制 | 週1~2回 × 3週間(1クール) | 〇 |

| ノイロトロピン | 花粉症・アレルギー性鼻炎・痛み抑制 | 週1~2回 × 6回程度 | 〇 |

当院では、患者様の症状に合わせた適切な治療を提供いたします。ご相談の際は医師までお尋ねください。

当院ではゾレア注射(オマリズマブ)治療も可能です。検査などで重症の基準を満たす必要がございますが、まずは直接ご相談ください。

【ゾレア注射】についてはこちらをご覧ください。

ビタミンCやビタミンB、ミネラル成分が多く含まれたアレルギー反応を抑える花粉症点滴も自費にてご案内しております。(6000円)