消化器内科(内視鏡検査)

消化器内科(内視鏡検査)

消化器内科は、食道・胃・十二指腸・大腸などの消化管および、肝臓や胆のう、膵臓などを幅広く専門的に診療します。消化器は皮膚などと比べ、体外からは見えない疾患が中心となるため、詳細な問診と診察が極めて重要です。

消化器疾患の症状は多彩で、軽度な不調から生命に関わる重大な病態まで様々です。例えば、胃腸炎のような急性疾患は比較的短期間で回復することが多い一方で、胃がんや大腸がん、膵臓がんといった重篤な疾患は初期症状が乏しく、定期的な検査が早期発見の鍵となります。

当院では、最新の医療機器を用いて、血液検査、レントゲン検査、腹部エコー検査、胃・大腸内視鏡、そして近隣医療機関と連携してMRI/CT検査などを駆使し、迅速かつ正確な診断を行います。また、当院には富士フィルムの最新の内視鏡検査にAI技術を導入し、早期病変の発見率を向上させています。少しでも消化器症状(胃もたれ、腹痛、便通異常など)が見られる場合は、我慢せずに早めの受診をお勧めします。

さらに、研究によると、内視鏡検査の普及により消化器がんの死亡率が大幅に減少していることが示されています(Corley DA, Jensen CD, Marks AR, et al. “Adenoma detection rate and risk of colorectal cancer and death.” N Engl J Med. 2014;370(14):1298-306)。また、AIを活用した内視鏡診断では、微細な病変の検出精度が向上し、特に早期大腸がんの発見率が向上することが報告されています(Wang P, Berzin TM, Glissen Brown JR, et al. “Real-time automatic detection system improves endoscopic detection of colorectal neoplasia: a prospective randomized controlled study.” Gastroenterology. 2019;157(2):512-520)。このような最新の技術を活用し、当院では患者様に最適な医療を提供しています。

食道、胃、十二指腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓などの病気に関して専門的な診療を行っております。

このような症状がある方はご相談ください。

|

☑ 胃の痛みや不快感 ☑ 胸やけ ☑ 吐き気・嘔吐 ☑ 食欲不振 ☑ 便秘 ☑ 下痢・軟便 ☑ 下血・血便 ☑ 残便感・排便困難 ☑ 便が細い ☑ 腹部膨満感 ☑ みぞおち・背中の痛み ☑ 黄疸(皮膚や目が黄色くなった) ☑ 全身倦怠感 ☑ 体重減少 ☑ 健診・がん検診異常(便潜血反応陽性、バリウム異常所見、ピロリ菌陽性、肝機能異常など) |

日常的に起こりやすい症状でも、詳細な検査を行うことで重大な病気の早期発見につながることもよくあります。お腹の不調や気になることがございましたら、何でもお気軽にご相談ください。

強い酸性の胃液(胃酸)が胃の内容物とともに食道に逆流し、食道の粘膜に炎症が生じる病気です。胃酸が増えすぎてしまったり、胃酸の逆流を防ぐ機能がうまく働かなかったりすることで起こります。胃酸がのどまで上がってきて酸っぱいと感じるようになったり、胸やけやのどがヒリヒリしたりして不快感が続きます。喫煙、飲酒などの生活習慣や加齢、肥満、姿勢、食道裂孔ヘルニアなどが原因となります。

ヘリコバクター・ピロリ菌は、多くは幼少期に口から入り、胃の粘膜に住みつきます。萎縮性胃炎を引き起こし、胃潰瘍や十二指腸潰瘍だけでなく、胃がんの原因にもなります。内服薬で除菌をすることにより、胃潰瘍や十二指腸潰瘍を予防し、胃がんのリスクの低減が期待できます。

急性胃炎は、様々な原因で胃の粘膜に炎症を起こす病気で、急激に発症します。激しい腹痛や胃の不快感、吐き気などの症状を生じ、重症の場合は吐血や血便がみられます。広範囲なびらんを伴う病変を、急性胃粘膜病変と呼び、過度の飲酒や刺激の強い食べ物の摂取、ストレス、ピロリ菌感染、アレルギー、鎮痛薬・ステロイド・抗菌薬などの薬剤が原因と考えられています。現在、内視鏡検査が普及しており、粘膜の炎症状態を詳しく観察できるようになっています。

食物を分解する働きをもつ胃酸や消化酵素が、胃や十二指腸の壁を深く傷つけてしまうことによって起こります。胃粘膜がピロリ菌に感染することが主な原因として知られていますが、薬剤やストレスなどでも発症します。40代以降の方に多くみられますが、ピロリ菌に感染していると若い方でも発症することがあります。症状としてはみぞおちや背中の痛み、お腹の張り、吐き気、胸やけなどが生じます。潰瘍が深くなると出血することがあり、吐血や血便がみられます。

主にピロリ菌感染によって引き起こされる慢性胃炎で、胃液や胃酸などを分泌する組織が縮小し、胃の粘膜が萎縮した状態となります。胃炎の範囲が広がると、胃がんのリスクとなります。ピロリ菌を除菌することでこの胃がんリスクを下げることが期待できますが、除菌後も未感染の方と比べ、がんの発生リスクが高いため、定期的な胃内視鏡検査が必要となります。

便秘症は、大腸や直腸の働きの異常による「機能性便秘」、便の通過が物理的に妨げられる「器質性便秘」、全身の病気の症状として起こる「症候性便秘」、薬の副作用で起こる「薬剤性便秘」に分けられます。便秘症の原因は幅広く、原因が異なれば治療法も違います。中には危険な便秘もあるので注意が必要です。強い腹痛や吐き気、発熱などを伴う場合や便に血が混ざる場合は自己療法で対処せずに、すぐに受診してください。

ウイルス、細菌、寄生虫などの腸管感染により発症します。梅雨の影響などで高温多湿となる夏場は細菌が原因となるものが多く、冬場にはノロウイルスをはじめとするウイルス性のものが多くみられます。細菌性はサルモネラ、腸炎ビブリオ、カンピロバクター、腸管出血性大腸菌(O‐157)などがあります。ウイルス性はノロウイルス、ロタウイルス、エンテロウイルス、アデノウイルスなどがあります。下痢や腹痛が主な症状ですが、下血・血便や発熱、悪心・嘔吐、食欲不振などを伴うこともあります。

お腹の痛みや体の不調に伴って下痢や便秘などが数カ月以上続き、検査をしても異常が見られない場合に最も疑われるのが過敏性腸症候群です。明確な原因は不明ですが、ストレスなど心理的要因が関連していると考えられています。腸内細菌、食物アレルギー、感染性腸炎も原因として挙げられています。

遺伝的要素も考えられていますが、明確な原因は不明です。全身のあらゆる消化管に、浮腫や潰瘍を形成し症状を引き起こします。腹痛と下痢が高頻度にみられますが、発熱、栄養障害、血便、肛門病変(痔ろうなど)が現れることもあります。難病に指定されていますが、適切な治療で症状を抑制できれば健康な人と変わらない日常生活を送ることが可能です。

潰瘍性大腸炎は、大腸の粘膜を中心にびらんや潰瘍を形成します。症状としては下痢や血便、腹痛、しぶり腹(便意があっても便が出ない、出ても少量)、重症化すると発熱、体重減少、貧血などがみられることもあります。難病に指定されており明確な原因は分かっていませんが、適切な治療により症状を抑制できれば、健康な人とほとんど変わらない日常生活を送ることが可能です。

何らかの原因によって肝細胞に炎症が起こり、肝細胞が壊されてしまう病態のことをいいます。肝機能障害が起きると肝細胞に含まれるALTやASTという酵素が血液中に漏れ出るため、血液検査の項目で異常として発見されます。原因には、ウイルス性肝炎(B型、C型肝炎が大半)、アルコール性肝障害、非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)、薬物性肝障害、自己免疫性肝炎があります。数値に異常があった場合は、生活習慣の改善に取り組み肝機能を高め、悪化を防ぐことが重要です。

肝硬変は慢性肝疾患(B型肝炎やC型肝炎の肝炎ウイルス、脂肪肝、アルコール性肝障害など)において肝臓に線維組織が増加し、肝臓が硬くなる病気です。身体症状がない代償期と症状が現れる非代償期があり、非代償期では黄疸や腹水・浮腫、食道静脈瘤の破裂(吐血)、肝性脳症といった合併症が現れてきます。

一般的に胆のうの中に結石が出来る胆のう結石を胆石と呼んでいます。症状としては、みぞおちを中心とした激しい痛みが典型的で、右肩や背中の痛みを伴う場合もあります。検診などで見つかることも多く、無症状の場合には経過を観察することもあります。

膵液に含まれる消化酵素により、自らの膵臓を消化してしまう病態が急性膵炎です。原因として多いのは過度なアルコール摂取と胆石です。胆石が膵管の出口を塞ぐことにより膵臓に炎症が起こります。上腹部や背中の激しい痛みや嘔吐がみられ、黄疸や発熱を伴うこともあります。炎症が他臓器に広がりやすく、早期に入院治療が必要です。

食道がんは飲酒や喫煙が主な危険因子と考えられています。早期では無症状ですが、進行すると食べ物を飲み込むときに胸がしみる感じ、つかえる感じ、胸痛が生じます。早期に発見できれば内視鏡治療を含む低侵襲な治療が選択可能となります。飲酒や喫煙をされる方やバレット食道を指摘された方は、定期的に胃内視鏡検査を受けることをお勧めします。

欧米と比較し日本で多い傾向にあります。一般的な胃がんは胃炎や萎縮を起こしている胃の粘膜から発生すると考えられています。原因はピロリ菌感染が多くを占めますが、喫煙や塩分の過剰摂取、栄養バランスの偏った食事なども要因と考えられています。早期の胃がんや特殊なタイプの胃がんを発見するためには、内視鏡により、丁寧に観察する必要があります。現代は内視鏡診断・治療の技術が進歩しており、がんの早期発見と治療が可能になっていますので、定期的に内視鏡検査を行うことが大切です。

平均寿命の高齢化に加え、食生活の欧米化など様々な要因もあり、大腸がんによる死亡者数は増加傾向にあります。大腸がんは症状を自覚することが難しく、気付かないうちに進行します。症状が出てから診断に至った場合には、内視鏡治療などの低侵襲な治療が選択できないことがあります。大腸ポリープ切除術を行うことで、大腸がんによる死亡を予防できることも報告されています。下痢や便秘などの排便異常、血便がみられる方や便潜血反応陽性の際は、定期的な大腸内視鏡検査をお勧めします。

膵臓がんは特徴的な症状がなく、早期発見が難しいがんの一つです。初発症状は腹部違和感や食欲不振、体重減少といった他の疾患でも起こるような症状が多いといえます。病気が進むと、胃部不快感、腹痛、腰背部痛、黄疸などがみられます。現在、膵臓がんの原因ははっきりしていませんが、喫煙・膵嚢胞・糖尿病・慢性膵炎・膵臓がんの家族歴などが危険因子とされています。このような因子を持っている方は早期発見のため、積極的に血液検査や腹部超音波検査などを受けられることをお勧めします。

内視鏡検査とは、先端に高解像度カメラを内蔵した直径約1cmの細長いスコープを口や鼻、または肛門から挿入し、消化管内部を直接観察する検査です。この検査では、食道、胃、十二指腸、大腸などの疾患を詳細に診断することが可能であり、特に「がん」の早期発見に極めて有効です。

当院では、最新の内視鏡技術を導入し、高精度な検査と快適な検査環境を提供しています。また、内視鏡検査の普及により、消化器がんの死亡率が大幅に減少していることが示されています(Corley DA, Jensen CD, Marks AR, et al. “Adenoma detection rate and risk of colorectal cancer and death.” N Engl J Med. 2014;370(14):1298-306)。

さらに、AI技術を活用することで、病変の検出精度が向上し、特に早期大腸がんの発見率が向上することが報告されています(Wang P, Berzin TM, Glissen Brown JR, et al. “Real-time automatic detection system improves endoscopic detection of colorectal neoplasia: a prospective randomized controlled study.” Gastroenterology. 2019;157(2):512-520)。

当院では、最先端の内視鏡技術を駆使し、患者様の負担を最小限に抑えつつ、高精度な診断を提供しています。

検査後には、多くの患者様から「こんなに楽に受けられるとは思わなかった!」とのお声をいただいております。

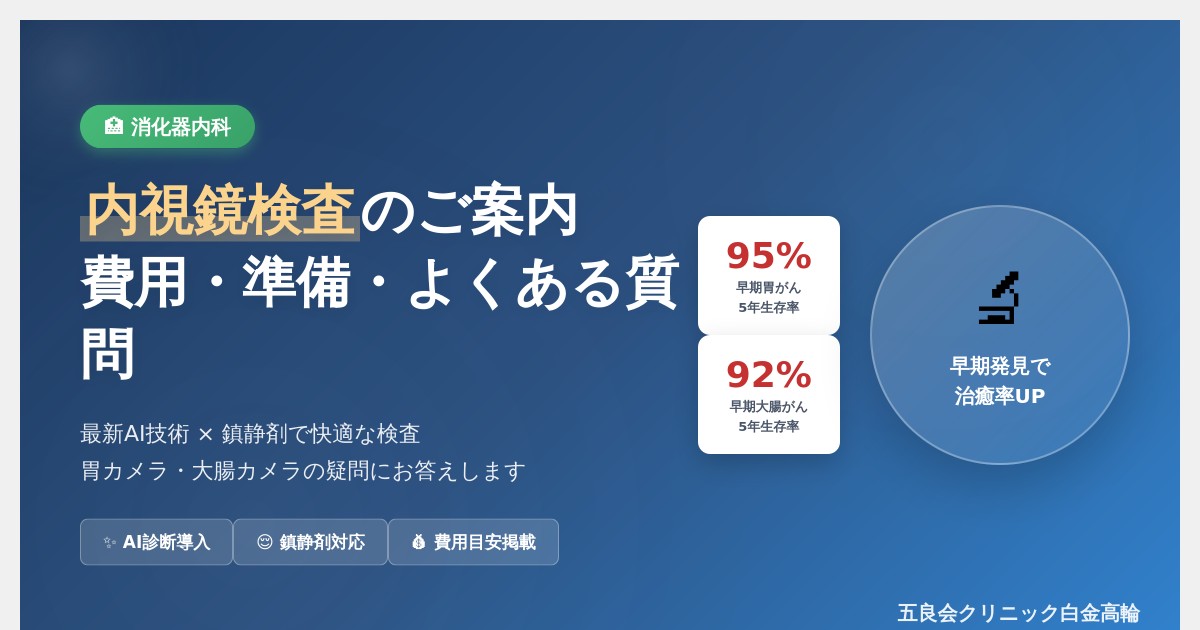

日本における胃がん・大腸がんの死亡率は依然として高く、2022年の厚生労働省の統計によると、胃がんの年間死亡者数は40,038人、大腸がんの年間死亡者数は51,737人と報告されています(厚生労働省, 令和4年人口動態統計, 2023)。

早期発見と適切な治療により、高い治癒率が期待できます。

(国立がん研究センター, 全国がん登録 2023年版)

特に大腸がんは、食生活の欧米化に伴い罹患数が増加しており、過去20年間で倍増しました。初期段階では自覚症状がほとんどないため、定期的な内視鏡検査や便潜血検査を受けることを強く推奨します。

詳細はこちら →

以下は保険診療の目安です。検査内容により費用は変動します。

※別途診察料がかかります。

| 検査内容 | 1割負担 | 3割負担 |

|---|---|---|

| 観察のみ | 約1,000〜1,300円 | 約3,000〜4,000円 |

| 生検(組織検査)あり | +約700〜1,300円 | +約2,000〜4,000円 |

| 合計目安 | 約1,300〜2,600円 | 約4,000〜7,000円 |

医師が検査の必要がないと判断した場合に患者様がご希望される場合や、健康診断の場合:

17,000円(税込)

※薬・麻酔代込み

| 検査内容 | 1割負担 | 3割負担 |

|---|---|---|

| 観察のみ | 約1,700〜2,000円 | 約5,000〜6,000円 |

| 生検(組織検査)あり | +約700〜1,300円 | +約2,000〜4,000円 |

| ポリープ切除あり | +約1,700〜5,000円以上 | +約5,000〜15,000円以上 |

| 合計目安 | 約1,700〜7,000円超 | 約5,000〜20,000円超 |

医師が検査の必要がないと判断した場合に患者様がご希望される場合や、健康診断の場合:

24,000円(税込)

※薬・麻酔代込み

サルプレップは刺激性が強く「飲みにくい」という声をいただくことがあります。

以下の工夫で飲みやすくなります:

Vol.1 当院の内視鏡の特徴 Vol.2 胃がん・大腸がん死亡数 胃がん・見逃してはいけない初期症状5選

内視鏡検査は予約制となっております。

「LINE予約」またはお電話(03-6432-5353)にてご予約ください。